「ジョジョの奇妙な冒険」でも有名な荒木先生の漫画術。

先生なりの漫画を描くうえで大事な心得を読んでみたというお話。

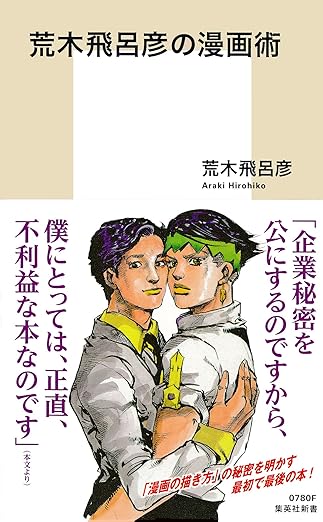

荒木飛呂彦の漫画術

|

| 荒木飛呂彦の漫画術【帯カラーイラスト付】 (集英社新書) 著者:荒木飛呂彦 |

|

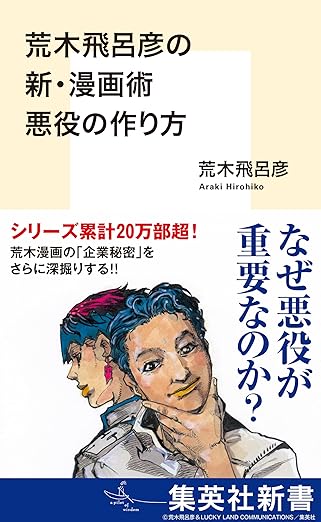

| 荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方 荒木飛呂彦の漫画術 (集英社新書) 著者:荒木飛呂彦 |

いわく、

「キャラクター」「世界観」「ストーリー」「テーマ」

この4つがマンガで大事な要素。

その中でも一番大事なことは何か?

第一にキャラクター。ということでした。

具体的にいうとジャンプに連載されるような

少年マンガで一番大事なこと。

いやいやお話だろ。と思われるかもしれないけど、

これって、少年マンガに限らず、

毎週、更新されていくTV番組にも当てはまると思っていて。

それは、アニメだったりドラマだったり、

もしかしたらバラエティにもあてはまるかも。

まずは、「キャラクター」が魅力的じゃないと

次も見てくれないというのはある。

ドラマの「半沢直樹」とか、強烈な個性があったし。

映画や小説とかは、このルールには当てはまらないと個人的に思う。

あくまで、

「毎週、興味を持って見てくれる」には、

キャラクターがすごく大事。というお話。

中核になるのは、やっぱり主人公と悪役。

たいてい、両者は正反対に描かれる。

そうすると、自ずと比較してみることになって、

お互いが際立っていく。

しかし。

キャラクターだけでは、時代とともに風化していく。

つまり、共感できない人間性になっていく。

そこで、大事なのが「ストーリー」

キャラを語り紡いでいく力がストーリー(物語)にはある。

これは、すごく共感できるなと。

例えば、「笑い」や「ファッション」ひとつとったって、

当時は受けたものでも、時がたてば「何ソレ」になる。

名作といわれるものは、

キャラクターを語り紡いでいくストーリーがある。

このストーリーについての印象的な考え方もあるので、

ちょっと抜粋。

特に少年漫画は、常にプラス、プラス、プラス・・・・・・・と、

ひたすらプラスを積み重ねて、どんどん上がっていく、

これがヒットするための絶対条件です。出典:荒木飛呂彦の漫画術 P112より

主人公は次々とパワーアップした困難に見舞われるけど、

その都度、勝っていく。という見せ方。

これを漫画的に分かりやすくした発明が「トーナメント形式で戦う」手法。

しかし、トーナメント制にも懸念点がありました。

それは、「頂点にたった後はどうすればいいのか。」

そこで、荒木先生は別の手段を考えたそう。

それが、「すごろく」形式。

目的地に「進む」行為はプラスの行為になっている。ということ。

こういう積みあがっていくものに、快感を覚えるのはある。

プラモデルを作っている時なんかはそうだろうし、

動画でも職人のメイキングや手仕事系なんかは、

完成まで積みあがっていく過程が気持ちいい。

しかし、途中でこわれると悲しい。

こういうの心理学でなんていうんだろう?

本題に戻すと、ただストーリーも長く続くと、「観客の受け」を優先して、

支離滅裂なものになっていきがち。

そこで、自分を見失わないために大事な羅針盤となるのが、

「テーマ」なんだと、荒木先生は書いている。

ベテランの先生が語ると、

やっぱり実感としての重みがあるからから説得力ありますね。

考え方のアプローチのひとつとして、

すごく参考になります。

コメント